膀胱がんは、血尿などをきっかけに発見されることが多い病気です。

当院では、以下のような検査が可能です。

🔷 クリニックで行える検査

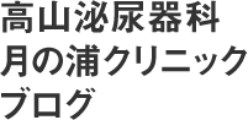

・尿検査

・尿細胞診検査

・超音波検査(エコー)

・膀胱鏡検査

これらの結果から膀胱がんが疑われた場合には、本院(筑紫野市)での手術を行うことが可能です。

🔷 TUR-BTとは

膀胱がん治療の中心となる手術です。

・尿道から内視鏡を挿入して腫瘍を切除します

・お腹を切らずに行うため、体への負担が少ないです

・切除した腫瘍を検査し、がんの進行度や性質を確認できます

この手術によって判明した病気の進行度で更なる追加治療の必要性を判定します。

🔷 手術の流れ(一般的な場合)

1.麻酔をかけて手術を開始

2.内視鏡で腫瘍を確認し、切除

3.切除組織を病理検査へ提出

4.術後はカテーテルを留置し、1週間程度入院して経過観察

🔷 術後について

術後は、クリニックでの定期検査、診察が可能です。

・再発しやすい特徴があるため、定期的な膀胱鏡検査、超音波検査(エコー)が必要です

・病理結果によっては追加治療(再手術・膀胱内注入療法など)を行う場合もあります

🔷 安心の連携体制

当クリニックで検査や診察を行い、手術は本院で実施します。

検査から手術、退院後の経過観察まで、一つのチームとして連携しているため、患者さんは安心して治療を受けていただけます。

高山病院 膀胱癌の治療についてはこちらから ←クリック

早期発見・早期治療が大切です。

血尿や気になる症状がある方は、どうぞご相談ください。